NOSIGNER代表。幅広い領域にわたって未来につながる、さまざまなデザインやプロジェクトを手がける。これまで受賞した国際賞は100以上。著書に創造を生物進化から読み解く、山本七平賞受賞作『進化思考』(海士の風)がある。

僕は粗大ゴミの日になるとカートを持って街をまわり、気になるものを持って帰ってくる子どもでした。オーディオ類やテレビ、大きなものではフィットネスマシンまで、よく運んできたなと思うんですけど、どれも清掃や修理をすると使えました。買えば何万円もするものがなぜ街の中に落ちているのか。壊れていないのに捨てられているのはなぜなのか。価値って何なんだろう? ということが小学生の自分には不思議でたまりませんでした。捨てる理由は壊れたからだけではないと認識する一方、そういう貨幣価値がないところに目を向け、修理などで人が欲しがる状態にしたら、それは価値創造ともいえます。価値が何に起因しているのか考えたことは、その後の人生と重なって、今でも「世の中に材料は無限に落ちている」というマインドセットにつながっていると感じます。

オフィスにはこれまで手がけてきたプロダクトや受賞トロフィーが並ぶ。発表したほとんどの作品が、何らかの賞に輝くなど高い評価を受けている。

こんな子ども時代を過ごして、サステナブルなものづくりというものはずっと僕の中で続いています。リビングデザインセンターOZONE( 以下OZONE)でサポート展をやらせていただいたときもそうでした。展示したのは春雨をシェードのように巻いたランプ。食べられるし、生分解するし、保存食だけど照明器具というものでした。また、使用済みの蛍光灯を材料とした作品を作っていたので、これを空間に展開してみようと思って構造体を作り、インスタレーションにしたんです。いかにして価値のないものを価値化するか、がこのときもテーマでしたね。

そもそも僕は大学時代から入り浸っていた生粋のOZONE民であり、パークタワー民みたいなものです。デザインに興味があったから展示やコンランショップには学生時代からよく行っていたし、実は卒業設計にも欠かせない役割を果たしてくれています。テーマにしたのは、OZONEのお隣、新宿中央公園を自然と共生する場にすること。周辺で出る糞尿でバイオマス発電をして、その熱で温室を運営して、研究所もあって……という風に、ここをサステナブルな公園にするという内容でした。発案のきっかけは、OZONEと同じビル内の、パークハイアット東京にあるピークラウンジで見た景色。OZONEのついでにラウンジはよく利用していたんです。そこからは、お茶代に1200円くらい払うと、すばらしい空間から都市の景観を堪能することができました。新宿中央公園がよく見えて、この公園を境に都市が分断されていることも気づきました。当時はまだ社会的にサステナブルな意識が低かったですが、この卒業設計は「日本の卒業設計展」でベスト12に選んでいただきました。

OZONEサポート展2008 nosign

使用済み蛍光灯は再生が難しく、基本は廃棄される。そこに新しい命を吹き込もうと、アートとして組み上げ、春雨を光源に巻きつけた照明を吊り下げたりした。「DESIGNTIDE」に出品したプロトタイプを空間に展開した作品。撮影:NOSIGNER

baubiologue

太刀川氏の卒業設計「baubiologue」は、新宿中央公園をサステナブルに改修するプロジェクト。パークハイアット東京からの景色が発想のきっかけになった。デザイン:太刀川英輔

僕はデザインの持つ価値、インパクトといったことを信じ、デザインに救われてきました。世界的な評価もいただきました。でも時には、デザインの業界としての狭さの限界を感じたり、また社会的なテーマのデザインを、専門から逸脱するという理由だけで批判されたりしたこともありました。20年前はまだデザインはそういうムードではなかったんすね。そのあとに東日本大震災が起こり、デザインで「ためになる」こととは何か、真剣に向き合う瞬間が来たんです。

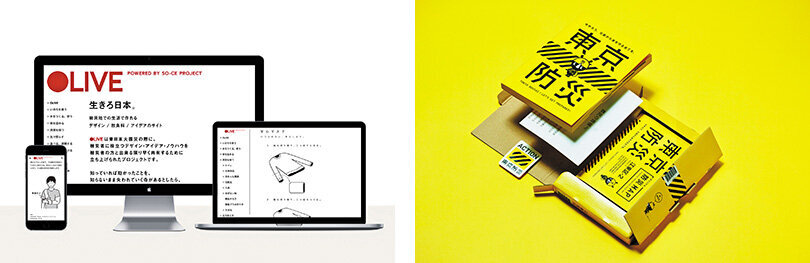

燃える街並みを見て「ここで何もできなかったらいつも言っていることは嘘だ」と無力感の中で、もがきました。そんなときにSNSで被災時に役立つデザインやアイデアを共有できるデータベース作ろうと思いつき、震災後に40時間ほどで立ち上げたのが「OLIVE」です。SNS経由で 200人くらいのボランティアの協力を得て、コンテンツづくりを助けてもらいました。短時間でできたのは、もともとオープンソースのデザインサービスを考えて助走していたからです。デザイン図面の共有サービスを考えていましたが、震災が起きて「まさに使うのはこれだ!」となったんです。この活動は、のちに東京都が発行する防災ブック『東京防災』へと発展しますが、歴史上最大級の防災計画へと実を結んだ例となりました。

災害時に有用な情報を集め、共有するプラットフォームとして開設。身のまわりのものから必要なものを作るためのアイデアやノウハウが集まり、3週間で100万PVにも届くほど拡散された。この本から東京都民全員に無料で配られた災害対策ブック『東京防災』も生まれた。

撮影:NOSIGNER

震災などがきっかけとなり、デザインは大きく変わりました。今やデザインは領域を横断するのは当たり前。デザインは未来に役立つものであり、イノベーションを起こす起爆剤として有効なものだと認識されています。でもこれは先祖回帰なんです。モダニズム期やミッドセンチュリーなど、歴史を超えて評価されるデザインは、生活の知恵や技術が切実に必要な戦後の時代に生まれていますが、それは生きるためにデザインが必要だったからでしょう。現代もまた、地球や人類が存続できるかという切実な時代です。まさに今からデザインは変化し、新しいマスターピースが生まれるのだと思います。

これまで自然に与えてきたダメージの揺り戻しが災害や不作、資源の枯渇といったところにあらわれてきています。都市計画や建築デザインをはじめ、農業や産業のあり方も、自然との関係性を真剣に考えなければ生き残れない時代。テクノロジーやAIも進んできていますが、気候変動の緩和や適応、また生物多様性のためのデザインは、ますます僕の大きなテーマとなっています。かつての日本建築は暑さに対して理にかなった構造でしたが、昨今の気候では家も暮らし方も従来のままでは難しい。住宅を過去から学び直し、もう一度再発明するくらいの考えが求められます。熱を反射したりエネルギーを蓄えられる家とか、流域圏と共生するマスタープランを都市に取り入れるなどはひとつの方法です。変わりゆく気候に適応した新しい暮らし方のビジョンが必要ですね。

物流パレットを利用したOAフロアは安価で機能的。誰もがこうしたオフィスを造れるよう、図面や製作手順はオープンソースとなっている。

撮影:NOSIGNER

現在のオフィスをリノベーションする際に出た大量の軽量鉄骨を天井に再利用。廃棄物を減らし、現場でサステナブルなアップサイクルを果たした。

撮影:NOSIGNER