MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIOを主宰する建築家。建築デザインを中⼼としながら、東⽇本⼤震災の復興都市計画や、伝統技術を⽣かしたプロダクトデザインまで幅広く⼿がけ、国内外で⾼い評価を受けている。

僕とリビングデザインセンターOZONE( 以下OZONE)のかかわりを振り返ってみると、⾃分がやってきたことのベースはずっと変わらないのだなあと再認識しています。

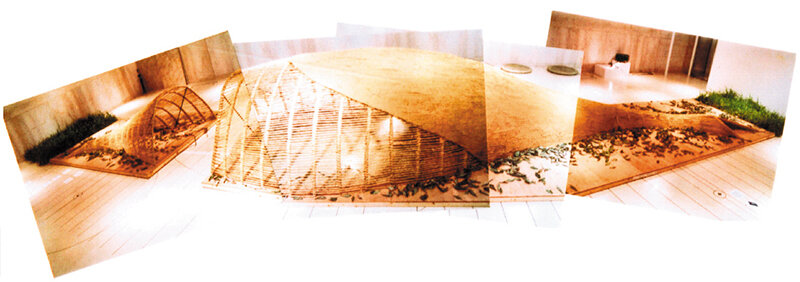

最初にOZONEと深い接点ができたのは、⼤学院⽣時代に修論のプロジェクトも兼ねて参加した第2回リビングデザイン賞です。「⾃分で組み⽴てられる家」のテーマに挑み、「BASKET-HOUSE」で準グランプリを受賞しました。実家の敷地を想定し、使うのは⽵と⼟というその⼟地にある材料。⽵の⾻組みを⼟壁で覆い、伏せたバスケット状の家を考えました。⽣物材料なので、最終的には朽ちてその⼟地に還るという、かなりエコロジカルでサステナブルなコンセプトでしたね。

現代は材料でも⽣活スタイルでも、好きなものを世界中から持ってくることができます。でもそれは⼟地や材料や⼈が無関係に暮らしているようなもので、寂しい気がしていました。僕の考える豊かさとは、その⼟地の気候やその⼟地にある材料、そこにいる⼈間の⼒でできているものだと思っていて、朽ちていけることだってひとつの豊かさだと捉えています。それは⼦どもの頃から持っていた感覚でもあり、形にしたデビュー作が「BASKETHOUSE」でした。

このリビングデザイン賞っておもしろくて、パネルプレゼンだけじゃなくて2m四⽅の展⽰空間もいただけたんです。抽象と具象の両⽅で評価されることはとても刺激になりました。その後OZONEに声をかけていただき、実物の1/2サイズでモックアップを作って個展もやらせていただいたんです。コンペって、突き詰めてテーマを⾒つけ、いろんな場で発展・展開させていくきっかけにもなるもの。建築の本能的な喜びを感じられた、とてもありがたい機会だったと思います。

第2回リビングデザイン賞 準グランプリ「BASKET-HOUSE」

敷地と対話して形を探し、このデザインが⽣まれた。近隣で採れた⽵と⿇縄で⾻組みを作り、その⼟地の⼟で覆っている。⼟中の植物の種が芽吹いて⽣い茂り、⼟を固め、やがて枯れて建物⾃体も最終的には朽ちていく。

このデビュー後、隈研吾さんの事務所で数年働き、⽂化庁芸術家海外派遣研修制度でスペインに⾏きました。研修先は、ガウディのグエル公園の改修をまかされたりしている著名建築家の事務所です。そこで⾝につけたのは空間論だけじゃない場所論。それがあることで市⺠みんなが喜びのある⽇常を過ごし、それを実現できる職能として建築がある。そんな当たり前の建築活動を体にしみ込ませることができたのが収穫でした。

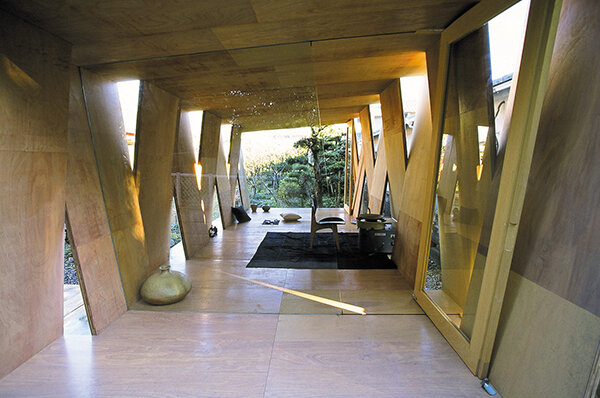

帰国後は実家の敷地に⽗親の趣味の⼩屋「XXXX」を造りました。予算が150万円しかなく、限られた材料で作れる強い「形」に知恵を絞りました。その結果⽣まれたのが、12mm厚の合板を4枚張り合わせたパネルで左右に傾いた平⾏四辺形を作り、それを交互に連結した構造です。セルフビルドで材料も⼈が運べるものばかりなのは「BASKETHOUSE」に通じるし、「XXXX」は第2次デビュー作といえますね。

これが⼤きな賞をいただいたおかげで依頼も来るようになり、独⽴へと進んでいきます。そんな⾵に⾃分の考える豊かさ、さまざまな調和のある作品を発表しながら、住宅から公共建築までいろいろなものを⼿がけてきたのがこの30年です。⽬指している理想はそんなに変わりませんが、⼤きなものを⼿がけるようになり、⾃分の考えに建築の規模が追いついてきたような感覚があります。

陶芸が趣味の⽗親に依頼されて作った「XXXX」。限られた費⽤ゆえに無駄を省いていった先に、X型の合理的な構造を⽣み出すことに成功した。格安のコンパネを使⽤しているが、形が構造と材料、⼯法のすべてを解決している

社会的には前述のコンペに近い時期に阪神・淡路⼤震災が起こり、⼤都会の建築物が壊れてコンクリートとガラスと鉄の⽡礫の⼭、つまり物質に戻ってしまいました。これをきっかけに、建築に対する考え⽅や認識は⼤きく変わってきたと思います。それまでは構造や素材など、即物的な側⾯について語ると建築家じゃないように⾒られもしました。でもこの震災で、きわめて抽象的な空間の様式論で捉えられていた建築というものが、実は物質の形式論だったんだということに建築界が気づいたんです。

その後、いったんの反省期間を経て、反動的に商業主義と建築の作家性を組み合わせ、エゴの塊のような建築が増えてきましたが、今度は東⽇本⼤震災が発⽣します。すると、⼟⽊の⼈たちは都市復興に対してとても期待されたのに、建築家って全然頼りにされなかった。建築家が、何か華美なものを造るエゴの代表みたいなものだと思われていたからでしょう。もちろん、それがすべて悪いわけじゃないし、欲望があるからこそ⽣まれるものはあります。でも本来建築家は社会状況に対して求められたり、何かの事実に対して対応したり、複雑な事情を組み合わせ、みんながいちばん幸せになれるような形式/デザインを⾒つける職業のはず。でもそうなっていなかったんですね。

今は環境や素材のことを⾔わない⼈はいません。当たり前のことが当たり前になってきた感覚です。住まい⽅や建築スタイル、構造、⼟地、気候、そういうもの同⼠の関係がうまく結ばれているべきで、そんな調和が幸せを⽣むのだと理解し始めた時代だと思います。その調和は地球環境にも⼈間の体にとっても健康な状態だと思うし、世界的にもそれがテーマになってきています。⼈間社会の都合を最優先に都市を作ってきた時代から、もう⼀度環境の声や体の声、⾃然科学的な側⾯から建築を再評価しなければいけないのが今。前世紀までのような⼈間中⼼主義だけではダメで、⾃然の環の中へ人間と社会を位置づけ直すことが重要です。建築のプロジェクトもそういうものがますます多くなってくるでしょうね。

僕⾃⾝はずっと⾃然と社会の狭間にいて、それらの調和を探す⽅向に進んできたと思っています。震災やコロナなど、何度か世の中が変わるようなタイミングがあったことで、より⼀層⾃分のスタンスが明瞭になりました。

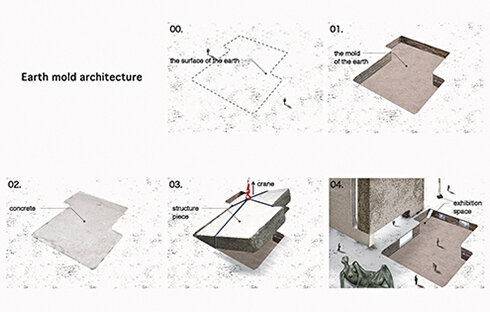

求められたのは、ローカルでエコロジカルな建築。そこで、地⾯を掘ってそこにコンクリートを流し、固まったものを壁に、残った⽳は展⽰室にしようと⼤胆に発想。通常のRC建築物特有の⼤量の型枠廃材が出ないのがエコ

「⾬晴れの住処」は個⼈宅。外観はコンクリートの型枠をずらして張ることで段差を作り、⾬のしずくが切れやすい。道路側からの眺めは堅牢だが、屋内に⼊ると開放感あふれる空間

OZONEの提唱する、暮らし⽅も含めたリビングデザインというものについても同じではないでしょうか。⽇本は歴史上、特に⽂明開化以降、海外の暮らしにあこがれて、その様式を輸⼊してきました。それが新しくて良いものだとして扱ってきたし、その状況はまだ続いています。でももうそんな状態も終わりつつあると僕は感じています。⽇本は経済的には世界の最先端ではなくなってしまったけれど、⽂化的にはそれなりに成熟した国です。これからは外にあこがれを⾒つけるよりも、この⼟地、この環境だからこそ可能な建築や⽣活の様式を、もう⼀度⾃分たちで⽴ち上げたほうがいい。そしてそれを逆に輸出するようなスタイルへの転換こそ、これからやっていくべきことです。

その足元にある地域ってこんなに良い所なんだよ、と思えるデザインをつくっていかないといけないと思います。