東京ガス株式会社で「新宿リビングライフプラザ構想」のプロジェクトチームに参加。4年半の準備活動を経て、当時設立された株式会社リビング・デザインセンターに転籍。OZONE開業時から取締役、OZONE館長。2004年~2009年まで代表取締役社長。

プロジェクトの発端は、1987年頃からスタートした、東京ガスのショールーム計画です。

当時、私が所属していた東京ガス営業本部では、東京近郊に10カ所の中核ショールームを作る計画を進めていました。そのなかでも新宿が、総合的なショールームの候補地に。新宿では、すでに都庁の設計を進めていた建築家、丹下健三氏に依頼した高層ビルの建築計画を進めており、ここを営業の拠点としたいという声が上がっていたのです。

ただし、これだけの規模のビル内でショールームに大きなスペースを割くのは収支上難しい。だったら東京ガスだけでなく、住宅設備やインテリア関連の他社を巻き込み、家づくりに関する複合ショールームを作ればもっとおもしろいことができるんじゃないかと考えたのです。

当時の日本経済は、バブル景気の影響で絶好調。だからこそ、各企業が「ものを作って売る」事業から、新しい生活スタイルの提案をしつつ、事業の多角化を考え始めていた時代です。東京ガスも同様に、「総合都市生活産業」としての脱皮を目指していました。

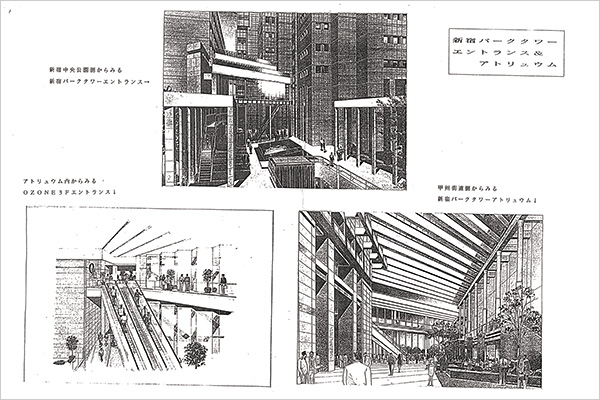

大手広告代理店や研究者らに協力を依頼して、「新宿リビングライフプラザ構想」を提案し本格的にプロジェクトチームが結成されました。すでに建築計画が進んでいた新宿パークタワーは、オフィス仕様を前提としており、基本設計では各階をエレベーターでつなげる予定でした。でもショールームを閉塞感のあるエレベーターで上がるのは味気ないと考え、丹下氏に直談判して1階アトリウムから3階へ直接入ることのできるエスカレーターでつないだ現在のプランに変更してもらいました。

ビルの建築計画を進めつつ、コンセプトに沿って住宅設備や家具、インテリアの企業をセレクトし、ショールームへの出店を打診していきました。ショールームでは各企業のスペースを壁で囲まず、ゆるやかなコーナー分けにしています。結果、来館者が自由にあちこち見ることができる回遊性の高い空間となりました。

ショールームの計画が進むなか、それだけでは集客力に欠けるため、都市生活者に豊かな情報提供ができるようなショップが必要だと考えていました。候補として挙がったのが、当時ロンドンやパリで話題となっていたテレンス・コンラン氏のインテリアショップです。しかし、OZONEのイメージにぴったりだと現地へ打診したものの、返事はなしのつぶて。オープンまであと1年と期日が迫るなか、急ぎロンドンを訪れ、コンラン氏と直接交渉しました。

広いスペースに「ザ・コンランショップ」を構えたリビングデザインセンターOZONEがオープンしたのが1994年。本当に人が入るか不安で、オープン当初は入口で見守っていましたが、その反響は予想以上。メディアからの取材依頼も多く、インテリア、デザイン業界へ大きな影響を与えたと思います。

その後も住宅やインテリアに関する膨大な情報をまとめた「OZONE情報バンク」や、OZONE会員への会報誌を兼ねた雑誌『LIVING DESING』の発刊、健康的な住環境を研究する「室内環境ラボ」など、OZONEはショールーム機能を超える活動を推進してきました。「リビングデザイン」というキーワードは、インテリアや住宅だけでなく、空気やにおい、音、さらに暮らし方を含めたより広い情報を発信したいという発想から生まれました。時代も変わり、次世代に受け継がれることを願っています。