100社を超える企業の建材、家具、住宅設備など、住まいに関する個性豊かな製品のカタログやサンプルを、どなたでも自由に閲覧・比較検討していただける、リビングデザインセンターOZONE 3Fの【OZONEカタログライブラリー】。

その出展企業の一つ、三重県津市に本社を構える株式会社SHY(以下、SHY)は、大小さまざまなロールスクリーンやロール網戸などの開口部材を主に取り扱うメーカー。斬新なアイデアが光る数々の商品で業界でも注目を集め、海外でも広く人気を得ています。中でも2022年にグッドデザイン賞を受賞した「ZIPcurtain」は、審査員に「カーテンレールの概念を変える」とまで言わしめました。今回はSHYのこれまでの歩みとともに、「ZIPcurtain」の開発秘話を代表取締役の林口典雄さんに伺いました。

ファスナーを使った新技術のランナーにより、従来のカーテンレールに比べて操作音を大幅に軽減した「ZIPcurtain」。

―創業は「経木」「スダレ」づくりから

「弊社の母体となった林口工業の創業は大正8 (1919) 年になります。先々代の私の祖父の時代は、丸太を薄く削って経木や折り詰め弁当箱、マッチ棒などを作る工場を営んでいました。その薄板をスダレのように編んで絵付けをして、お土産工芸品として販売することも始めていました。この絵付けスダレは戦後にも生産を再開したんですが、海外のバイヤーに品質を認められて輸出もできるようになりました。長く幅広く削れる工作機の刃を開発して大量生産を可能にし、エキゾチックなお土産品として、サンフランシスコのチャイナタウンやドイツなどで大きな人気を得ていたそうです。このスダレの技術がやがて木製のロールスクリーンへと発展し、海外への輸出はもちろん、日本の初期のファミリーレストランの窓用装飾品としても受注が相次ぎました。カプセルホテルのカプセルの入り口に使う木製スクリーンなどにも応用していましたね。

しかし1970年代頃からだんだんと木材の調達が難しくなり、アジア各国の外材を使ったり、海外に工場を移転させたりしたんですが、長くは続きませんでした。木材の代わりになる素材を求めていたところ、ドイツで開催されるロールスクリーン、シャッター、日除け等の世界最大級の見本市“R+T”に先代の父親が出向き、当時、新素材として注目されていたグラスファイバーの繊維を持ち帰ってきました。1982年のことです。強靭で伸び縮みしないこの生地を使って、巻き取り式のロール網戸が作れるはずだと開発を始めました。その過程でアルミ建材メーカーのYKK APさんや、その母体でファスナーメーカーのYKKさんとの協力関係ができ、現在の主力商品の基となった “ZIPロールスクリーン”の開発へとつながっていきます。」(林口)

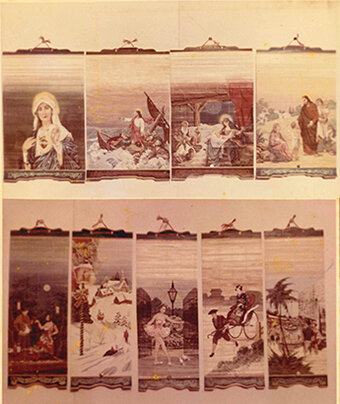

大正時代から戦後にかけての主力商品「絵付けスダレ」。当初は手描きで、後には着物の染付手法「伊勢型紙」の技術も応用。

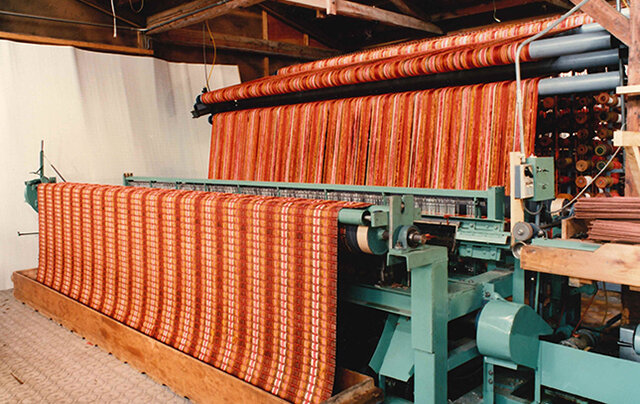

初期のファミリーレストランやカプセルホテルにも導入された木製スクリーンの製造風景。(いずれも当時の紙焼写真より)

―SHYが培ってきた「ZIPシステム」

創業時は、現在の製品からはイメージしにくい木材加工業を営んでいたSHY。その業態を大転換させた「ZIPロールスクリーン」とは、どういう商品だったのでしょうか?

「地元の三重県津市に日本鋼管の造船ドック(現:ユニバーサル造船株式会社 津事業所)があるんですが、そこで建造中の船の窓に取り付けるロールスクリーンを父が受注したことに始まります。実際に納品してみると、船が揺れるたびに光が漏れ、バーが壁に当たってうるさいと、散々な評判でした。既存の吊り下げ式のロールスクリーンは、船という環境にまったく合わなかったわけです。父はそこで諦めずに、揺れない、光の漏れないスクリーンの開発に乗り出して、両脇の隙間を“SHYZIPファスナー“で留めながら上げ下ろしができる機構を編み出したんです。それが、当社が特許を取得している“ZIPロールスクリーン”という商品シリーズです。」(林口)

隙間から光が漏れたり、風で揺れたりすることなく空間を密閉でき、外部からの光や音をシャットアウトできるこのZIPシステムは、画期的な製品として評判を呼び、用途や販路が拡大していきます。

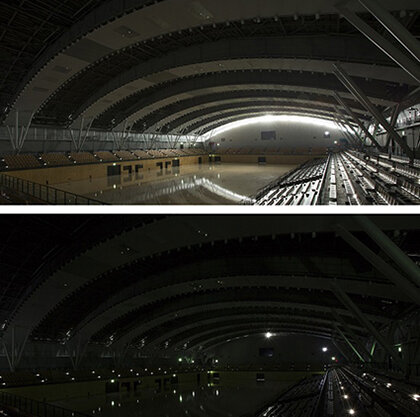

「現在でも、このシステムのための“SHYZIPファスナー“を年間総延長で約4,000km分生産していますし、世界的ホテルチェーンの客室に採用されるなど、海外を含めて好評をいただいています。また近年の体育施設はイベントや劇場利用もできるような多目的機能が求められますが、“ZIPロールスクリーン”であれば、そうした大きなアリーナ施設でも真っ暗にすることが可能です、私たちの地元、三重県津市の産業・スポーツセンター“サオリーナ”や札幌ドームなどにも納品しています。このようにZIPシステムは、光、騒音、熱などの「五感」に関わる環境をコントロールできることが大きな特徴です。さらに海外の場合、窓が内開きでロールスクリーンを外壁側に設置することも多いので、断熱や防水、害虫の侵入を防ぐという機能でも注目されています。他にも、VIPが会談を行うような高級ホテルの貴賓室の盗撮を防止するため、窓を完全に封鎖する目的で設置された事例もあります。」(林口)

アリーナ施設での大型ZIPロールスクリーン導入例。スタジアム規模の大型施設でも外光をシャットアウトして真っ暗な空間を作ることができる。

会議室でのZIPロールスクリーンの導入例。プロジェクターによる映像投影などに最適。開き具合を自在に調整できるのもZIPシステムの特徴。

―ロールスクリーンからカーテンレールへ

30年以上にわたるZIPシステムの技術の積み重ねがあってこそ、同じZIPの名を冠する今回の「ZIPcurtain」の誕生につながったということですね。しかしなぜ、ロールスクリーンからカーテンレールへと発想の転換が起きたのでしょうか?

「高級ホテルや大型施設の場合、ロールスクリーンの駆動は電動になりますが、これまではそのモーターの作動音に紛れて、ファスナー自体が立てる音はさほど気になりませんでした。しかし近年、そのモーター音が技術的進化によってかなり静かになったことで、埋もれていたファスナーの音が気になるようになってきたんです。これはいけない!とファスナーの静音化、つまりレールの素材と形状の見直しに着手しました。その開発が一段落し、“ZIPロールスクリーン”への導入を始めてみて、さらにハタと気づきました。そもそも世の中のほとんどのカーテンレールは、普段からかなり音を立てているのではないだろうか? と。特に病院や図書館、カプセルホテルなど、静かさが求められる施設では尚のことです。そこで、この静音性能をカーテンレールに応用する研究を始め、この度、“ZIPcurtain”として完成したというわけです。またしても“五感の快適性”がキーとなりました。」(林口)

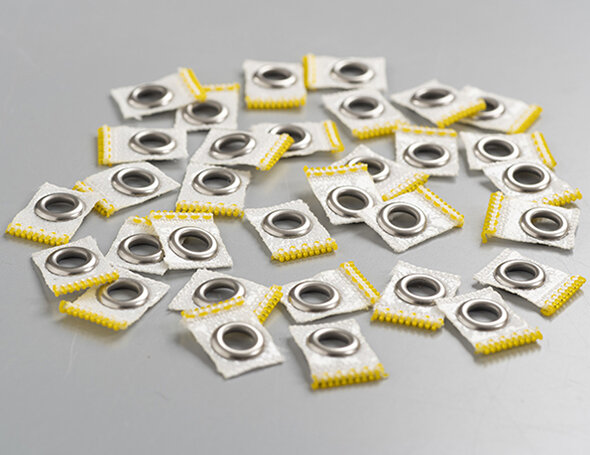

「ZIPcurtain」のランナー部分。抵抗・接地面が少ないファスナーにすることで、優れた静音性を確保。また柔軟性に優れ、高い耐久性を誇る。

「ZIPcurtain」サンプルキット。簡易に組み立てることができ、静音性能を確認することが可能。

―グッドデザイン賞のさらにその先へ

様々な技術が複合的に絡み合って出来上がっている製品は、どこかの技術が向上すると、相対的に別のデメリットが見えてしまうことがありますね。それをさらなる技術開発で乗り越える努力を続けていると、思わぬところから新商品のアイデアが生まれたり、次の開発目標が見えてきたりするということでしょうか。

「そうだと思います。“ZIPcurtain”のランナーも、細切れのシートにハトメを打ち込んだだけに見えますが、シートの生地がほつれないようにハトメを打つ技術や、レール周りでビスを見せない設計、コストを抑えつつ数万単位で生産する方法など、様々な苦労と工夫が詰まっています。また、音に関する性能はなかなか図面や写真では伝わりにくいのも難しい点ですが、Youtube動画やサンプルキットなどを用意して、その成果を実感してもらえるように工夫しています。基礎的な技術は完成していますが、それをどのように商品展開していくか、そのラインナップとタイミングを現在見計らっているところです。まずは当初の発想のとおり、音の問題が一番シビアな病院のカーテンでの活用を中心に模索しています。審査員の方に“カーテンレールの概念を変える”とまで言ってもらえたので、その言葉を胸に正式製品化に向けて頑張っていますよ。」(林口)

一つの開発目標の達成では終わらせない連想・着想で、次々と個性豊かな製品を生み出していく開発力は、今回で7度目となるグッドデザイン賞受賞という実績からも伺い知れます。

「まずは国内でアイデアやデザインをしっかり認めてもらう必要があるだろうと、2000年代に入ってからグッドデザイン賞へのチャレンジを重ねています。海外では窓が内開きでロールスクリーンを外壁側に設置することも多いとお話しましたが、そうなると国内での“インテリア”の常識に留まっていては発想に限界があるかもしれない、とも感じています。カーテンもロールスクリーンも、建物のファサードを飾るものとして捉え直す必要がありますし、オモテ面・ウラ面という概念ではなく、どちらから見ても美しいようにデザインすべきです。家や施設の利用者だけが得をするのではない、皆が幸せになれるデザインの在り方ですね。次に目指すべき仕事は、そういうことかなと考えています。」(林口)

木材加工の匠としてのスダレづくりから、新素材・新機構による革新的ロールスクリーン/カーテンレールへと時代が変わっても、広く海外との取引を見据えたチャレンジ精神は、世代を超えて受け継がれていきます。

「父がグラスファイバーを見つけてきたドイツの見本市“R+T”には30年前から出展を続けていますが、ヨーロッパの家具・インテリアの見本市に出展しながらニーズを探り続けている日本の企業を見ていると、弊社も負けていられないなと、気が引き締まりますね。いずれはイタリアの家具見本市“ミラノ・サローネ”にも出展したいという夢があります。」(林口)

※文中敬称略

※2022年12月時点の情報です。最新の情報とは異なる場合がございます。