ニューノーマルと呼ばれる昨今、人々のライフスタイルへの意識や、働き方などが大きく変容している。建築とその周辺領域に対して求められる職能もまた、変化が求められている。

さまざまな分野で活躍するクリエイターたちはどのように働き、経営者として事務所を切り盛りしているのか。

彼らの「仕事術」を読者それぞれの仕事にも置き換えて、考えるきっかけになればと考えている。

今回は東京・文京区の住宅密集地に事務所を構える流動商店の事務所を訪ねた。

「りゅうどうしょうてん?」と思わず聞き返したくなる事務所名。共同代表の三氏は30歳前後と若く、三文字昌也(さんもんじまさや)さんは都市デザインが専門。2018年に三文字氏と事務所を設立した豊田健氏は料理人で、事業デザイナー。2020年にジョインした中山陽介氏は建築家で環境デザイナーだ。

そんな個性的な三人のプロフィールを最初に確認しておこう。

- 流動商店 共同代表3氏のプロフィール

流動商店のロゴマーク(デザイン:三文字昌也)

三文字 昌也(Masaya Sammonji)

流動商店共同代表、都市デザイナー。

1992年神奈川県生まれ。2016年東京大学工学部卒業、同学大学院工学系研究科都市工学専攻(都市デザイン研究室)。

都市デザイン・都市計画史の研究者として、東京都区部から台湾、ネパールまで、さまざまな場所で都市デザインの研究・実践を行う。2018年に豊田健らと流動商店の前身となる事務所の立ち上げに参画、都市という専門を生かした空間設計・プラニング・クリエイティブなどを担当する。

中山陽介(Yosuke Nakayama)

流動商店共同代表、建築家、環境デザイナー。

1994年東京生まれ。東京工業大学附属科学技術高校で建築を学び、千葉工業大学に進学。同学大学院で意匠設計を専攻、修了。大学院修了後は能作文徳建築設計事務所に勤務。2020年に独立し、環境と建築をデザインするPON Designを設立、主宰。同年より合同会社流動商店で共同代表も務める。

豊田 健(Ken Toyoda)

流動商店共同代表、料理長。

1992年生まれ。2014年東京大学教養学部卒業後、住友商事にて資源トレード投資事業に従事。2015年よりRidilover(リディラバ)にて地方自治体とのツアー企画事業の部長を務め、全国各地に200人以上を送客するツアー事業を創出した。エスニックの料理人としての顔も持つ。

ウェブサイト https://ryudoshoten.tokyo/

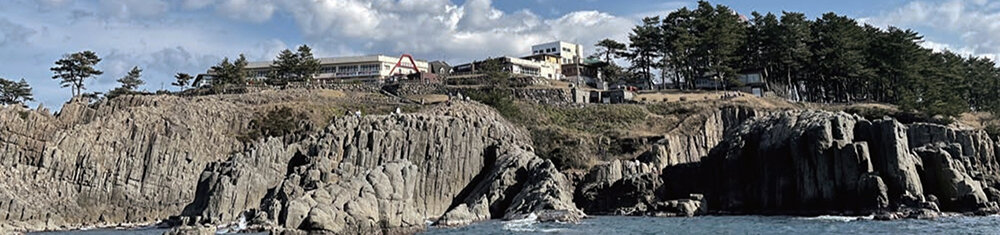

流動商店は「都市を流動化させる」と標榜し、設計だけでなく、自分たちで手を動かし、施工も手がける。DIYを取り入れたワークショップも得意で、集まった人々と「空間」「地域の未来」「場を運営する仕組み」「美味しいもの」「おまつり」などを一緒になってつくりあげていく。地域の拠点となる空間のほか、この10月には都内でリノベーションした日本酒のバーが完成。そして福井県・東尋坊では、計画地面積17ヘクタールという超大型プロジェクトの実施設計が進行中だ。

東尋坊 海側からの眺め。レストランなどの既存建物が見える

大小さまざまなプロジェクトを手がけている流動商店。彼らはどのようにこれらの仕事を獲得したのか? そこでの仕事術とは?

東京・文京区の住宅街にある流動商店の事務所で、三文字氏と中山氏のおふたりに話を聞いた(豊田氏は海外渡航中で不在)。今回のインタビューも前後編でお届けする。

年始に移転したばかりの事務所・流動工房でインタビューに応じる中山陽介氏(左)と三文字昌也氏(右)

「流動商店」という事務所名に込めたもの

ー設計事務所で「流動商店」という名前にはインパクトがあります。商店とは? そこにどのような意味が込められているのでしょうか。

三文字

それは中山ではなく私から説明したほうがいいですね。

中国語の一般名詞からとりました。向こうでは流動する商店、つまり屋台(リヤカー)のことを「流動商店」と言うのです。屋台は我々の事務所のロゴにもなっています

ーそうなんですね! でもなぜ、中国語から?

三文字

私は19歳のときに台湾を旅してすっかりハマってしまい、東大を1年休学して留学しました。台湾は夜市(よいち)が有名で、夕方になると屋台を引いた露天商がどこからともなく集まってきて、広い駐車場や道路の両側がびっしりと屋台で埋まります。でも朝がくる前には片付けて、ウソみたいに現状復帰される。非常に流動的で、そういった台湾の都市のあり方に強い共感をもちました。

固定された不動産、ハードの上に成り立っているのではなく、空間が流動するというか、そもそも都市は流動するものだという意識のもと、台湾の人々は自分たちのまちをつくっているように見えたのです。

ーそのあたりの台湾における「都市の流動性」は、三文字さんが出演された『マツコの知らない世界 台湾夜市の世界』(TBS、2023年9月19日放送)でも語られていましたね。

三文字

私のインスタグラムにいきなりオファーが入ったのでびっくりしました(笑)。

台湾から帰国後は東大に復学して、工学部で都市工学を専攻しました。都市デザイン研究室で西村幸夫、宮城俊作、中島直人といった先生がたに師事しました。卒業設計は台南をテーマに選び、修士論文は日本統治下で建設された遊郭のなりたちを都市計画の視点で研究しました。いま、私は東大の博士課程に入り直していて、準備中の論文も台湾がテーマです。

都市とは常に流動するものだと考える我々にとって、「流動」はとても思い入れのある、大切なキーワードです。ある意味、我々も流動する商店だと言えます。語感もいいし、気に入っています。

台湾・基隆市内 夜市の光景

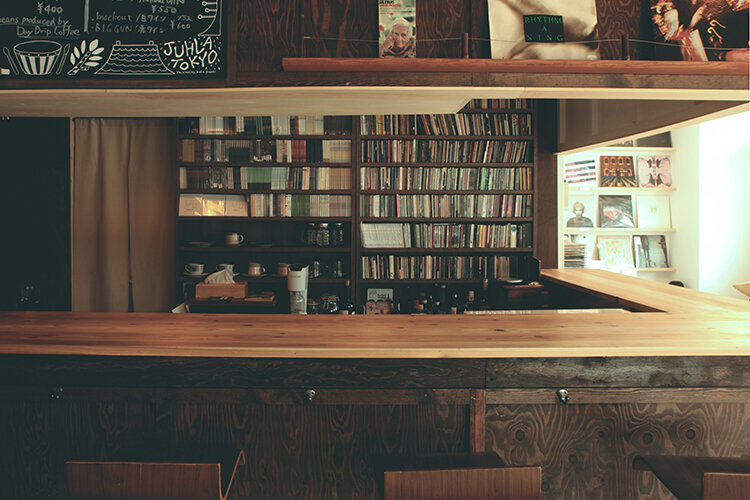

夜はバーも運営していた流動商店

ー当初、このインタビューは、千石2丁目にあるこちらの事務所(流動工房)ではなくて、向丘2丁目にあるバー〈流動商店.tokyo〉で行う予定でした。2019年からバーも運営しているのですね。

中山 店舗〈流動商店.tokyo〉は大家さんと協働して始まった初期のプロジェクトで、小さな3階建ての中古店舗兼住宅を、我々で改修設計と施工もやり、2019年にオープンさせました。1階がシェア店舗のバーで、2階が事務所。同じ場所に最近まで住んでいました。三文字とベッドを2つ並べて寝起きして(笑)。今は事務所をこの場所に引っ越して、三文字が上の2階に住んでいます。

〈流動商店.tokyo〉外観 ※2023年9月末でいったん営業を終了

〈流動商店.tokyo〉内観 ※2023年9月でいったん活動を終了

バーの2階に構えていた流動商店のオフィス(2018年、設計・施工:流動商店)

三文字

我々も店に立って接客をやり、不定期で建築系のトークイベントなども開催しました。諸事情あって9月でいったん店舗は閉めますが、今後またこのような場所をつくれたらと思っています。

でも、小さいながらも都内で店舗を切り盛りしていた経験と実績は、流動商店の大きな強みになっているのではないか思います。我々は、ただハコモノを設計して終わりではなく、人が集まる場所をつくったあとのことまで一緒に考えたい。

人を集めることを目指すなら、飲食店営業許可はとったほうがいいとか・・・。

ーそこまで提案する設計事務所は珍しいですね。

中山

文京区の保健所の窓口にはいつもお世話になっています(笑)。

三文字が食品衛生責任者をもっていますし、自分も学生時代に焼肉店を切り盛りしていた経験もあって、フードメニューは三人で提案します。実際に店舗経営をしてる・してないとでは、クライアントへの説得力も違ってきます。

流動商店.tokyoで提供していた朝食メニュー

3人のプロフェッショナルで構成されるユニット・流動商店

ー三文字さん、中山さん、本日不在の豊田さん、共同代表を務める三人の役割分担を教えてください。

三文字 いちがいに分けるのは難しいですね(笑)。強いて言うなら、料理人でもある豊田が「美味しいもの」担当です。彼は資金運用にも詳しくて「場を運営する仕組み」を考えるプロでもあります。私が都市デザインが専門で、我々のプロジェクトではほぼやっているワークショップや「おまつり」なども企画してやっています。最近は建築スケールの仕事が新築・リノベーションともに大きなウエイトを占めるようになっていて、そこらへんはだいたい中山の領域です。

中山

三人それぞれに得意な領域があり、足りない部分は補って、トータルで依頼に応えています。共通点としては、僕らはどこかのスケールに限らず、スケールを横断しながら、余剰空間を何かに使っていこうという意識が高いかなと思います。

ね。単に内装設計や施工するだけではなくて。

流動商店が設計と施工を手がけて2021年にリニューアルオープンしたカフェ〈Juhla tokyo〉(東京都文京区千駄木)

〈Juhla tokyo〉の店内にはラジオブースが設置されている

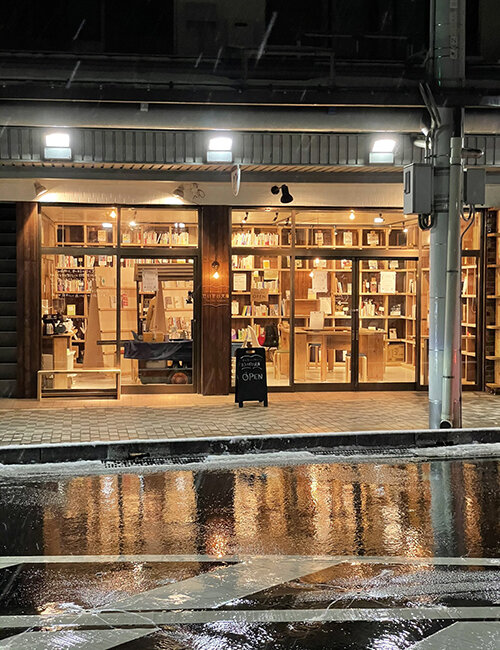

店舗デザインと施工を担当した《本と暮らしのあるところ だいかい文庫》オープン前の内観(2020年 兵庫県豊岡市)

ー流動商店のホームページに記載された経歴を見ても、本当に三者三様です。いつどこで接点があって、ユニットを組むに至ったのでしょうか。

三文字

私と豊田がまず、2017年の終わり頃に、本郷界隈で知り合いました。私は当時、東京大学の工学系研究科の大学院生で、豊田はすでに東大の教養学部を出て、商社に勤めたあと、地域創生関連の仕事に携わっていました。

あの頃、東大本郷キャンパスとその周辺は、ベンチャーが起業したり、なにか新しい場所づくりをしようという機運があって、若い人たちが、既存建物を改修して店舗やレンタルスペースを運営して集客するのがちょっとしたブームになっていました。そこで、根津に新しい場所をつくるプロジェクトがあり、そこでのDIYの仕事を契機に、私と豊田、もう一人の三人がユニットを組んで、今の流動商店の前身となる会社をつくりました(※1)。

(※1)流動商店の前身:2018年に最初の事務所(メロウマシーン55)を、豊田、三文字、鈴木宏明の三氏で設立(のちに鈴木氏は退所)

ーもともと建築だけというわけではないのですね。

三文字

我々はずっと、現場にいる助っ人みたいな感じでやってきていて、最初の頃は、建築設計事務所というより、ゲリラDIYみたいなことをやるユニットという感じ。

けっこう全国各地から声をかけていただいたので、荷台の大きい車の後ろに工具を積んで、現場から現場へと全国を行脚していました。

都市デザインが主な専門領域の三文字昌也氏

建築設計が主な専門領域の中山陽介氏

ー建築家である中山さんの流動商店へのジョインは2020年でしたね。

中山 そうです。僕が三文字たちと知り合ったのは2018年で、当時の僕は千葉工業大学の遠藤政樹研究室の学生でした。長野県下諏訪町に3カ月ほど滞在して、農家や林業についてリサーチしていたのですが、その前年から、クローズしたリハビリテーション施設を再生させる計画(※2)が進んでいて、そこに三文字と豊田のグループが参画していたのです。都市デザイナーと料理人という不思議な組み合わせだったので印象に残っていました。あと、豊田がつくる料理がとても美味しかったのを覚えています。

(※2)厚生労働省所管の独立行政法人が2015年(平成27)9月まで運営していた、敷地面積約4,000坪、建物面積約1,600坪の規模の労災リハビリテーション施設を、下諏訪町が2017年(平成29)3月に取得。建物を含めた跡地活用を図る「テレワーク・クラフトタウン構想」に基づき、複数の企業・団体などが参画して改修。入居スペース、結婚新生活支援スペース、イベントスペースなどで構成される《下諏訪しごと創生拠点施設ホシスメバ 》として2018年10月より供用を開始。

https://www.town.shimosuwa.lg.jp/www/contents/1537523938646/index.html

ホシスメバから見下ろす諏訪湖

中山 ジョインのきっかけは、三文字が都市工学畑の人間なので、模型とかつくるときの縮尺の桁(けた)が僕とはぜんぜん違うのがおもしろいなと思ったのです。僕はせいぜい200分の1スケールで図面を引くところ、三文字は1000分の1以上になる。僕とは全く違うスケール感で、これまでやってきたこととも違う領域を得意としている。そういう人間と組んでみたいと、僕から声をかけて、一緒に仕事をするようになりました。

三文字 私自身も全く異なる専門領域の人間と会社を組まないとおもしろくないだろうなとずっと思っていました。いい意味で、私も空間デザインをする中で、中山とは思考回路が本当に全然違う。中山がもっている建築設計のスキルと、料理人の豊田がもっている経営のスキル、私が都市デザインともろもろ、この3つで流動商店は回っています。互いに領域の横断はありますけれども。

中山

同業者とのユニットと比べて違うなと感じるのは、僕らは喧嘩しないとこですかね(笑)。お互いがお互いの領域に関してリスペクトしていることもあります。

が、ある程度話し合っていくと、徐々にベクトルが揃っていって同じ方向を向くことができているのだと思います。

建築一本でやってきた私にとっては、二人からの意見は新鮮なので受け入れやすいです。あと、業界の体質に物申すつもりは全くないですが、私以外の二人がいるおかげでクリーンな経営環境がつくれているのではないかなとも思います。

リノベーションプロジェクト《下諏訪しごと創生拠点施設ホシスメバ》におけるベンチづくりワークショップ風景(2018年)

《下諏訪しごと創生拠点施設ホシスメバ》で製作した”建てぐるみ”ドミトリー東尋坊で進行中の超大型プロジェクト

ー御社では今、共同企業体(JV)を組み、福井県の東尋坊で進行中の大規模な再整備事業に携わっていますね。

三文字

約17ヘクタールの計画地の中に、観光客増につながるような施設をつくり、既存の商店街も一緒に再生させるという超大型プロジェクトです。

2019年(令和元年)10月に、福井県坂井市が東尋坊の再整備基本計画を策定するために実施したプロポーザルに、建築家の川添善行さんの事務所と都市環境研究所と流動商店の3社でJVを組んで参加しました(※3)。2020年に基本計画を策定し、現在は、新たにつくるビジターセンターや商店街の建物などの実施設計の最中です。

(※3)現在の共同企業体の構成:川添善行氏が率いる空間構想および都市環境研究所、Hokamura Design、流動商店

東尋坊 上空からの眺め(展望台、商店街などがある)

ー東尋坊のプロポーザルに勝った2019年から2020年にかけては、中山さんがジョインするなど人の出入りがあり、事務所名も流動商店に改称した転機となる時期でした。どのような経緯で地方自治体の大型プロポーザルに参加したのですか。

三文字 この計画は、建築だけじゃなく、明らかに都市のスケールで考えないといけない内容でした。それで、私が都市デザイン研究室で都市デザインを修めて、事務所を構えていたのを知っていた川添さんが一緒にやらないかと声をかけてくださった。その前の2018年の春に、私は「トウキョウ建築コレクション」の修士論文部門でグランプリを獲っていまして、そのときの審査員の一人が川添さんでした。3社がJVを組むことで、プロポーザルの応募資格を満たしました。

国の史跡名勝天然記念物に指定されている東尋坊の景観。巨大な柱状の岩(柱状節理)は、地質学上も極めて貴重で、世界に3カ所しかないとされる

造成もやり、祭りも企画する流動商店

ー東尋坊での再整備事業ではどのようなことが求められたのでしょうか。

中山

福井県では、来年3月に開業予定の北陸新幹線の延伸に備えて、数年前から県内各地で主要観光地の整備事業が行われています。東尋坊もその1つで、知名度は抜群に高いのですが、市の調査によると、リピーターが少なかった。近くに大型駐車場がなく、地元商店街の個人が自分の駐車場に駐車させようと、つい呼び込みの声に力が入ってしまい、結果的に観光客に敬遠されるなど、課題がいろいろとあったのです。

先ずは都市スケールでの計画に始まり、細かな分析を進め、土木造成の計画をたて、道路と駐車場の基本設計を行い、各施設の敷地を決めて、基本設計で建築の実践というふうに、段階を踏んで具体化が進んでいます。計画では、商店街各店舗の客用駐車場を廃止して、新しく整備する駐車場に集約するほか、車やバスの結節点となる交通ステーションも整備します。

ー調整ごとが多くて大変そうですね。

三文字

大変です(笑)。でも私たちJVチームも行政も本気で、東尋坊を地元の人たちにも何度でも来てもらえる場所にして、デートにも使ってもらうぞという意気込みで取り組んでいます。

単にハコものをつくって終わりにせず、建てた先々のことも考えたいのです。お金が回る、流動させていくにはどうすべきなのか。東尋坊のまちをどう発展させていきたいのか。地元のみなさんと話しあいながら計画を進めている状況です。

再整備前の東尋坊商店街の風景

再整備前の東尋坊商店街の風景

再整備前の東尋坊商店街の鳥瞰風景

中山 計画全体のコンセプトは「環境共生」となりました。例えば、この一帯で最も美しい景色を遠望できる高台は現在、アスファルトで覆われた駐車場が占めています。元からある高いポテンシャルを活かすため、既存のアスファルトを剥がして、自然を感じられるような土地に戻し、広場などをつくる計画を立てています。

三文字

いま中山が説明したようにかなりダイナミックな計画で、土木工事としても大掛かりな造成になります。

ここではありとあらゆる法律も絡んできました。例えば、東尋坊は越前加賀海岸国定公園の中にあるので、自然公園法の縛りがあったり、史跡名勝天然記念物なので、文化財保護法上の協議が必要となったり。都市計画上の建ぺい容積率の規定を整理するところまで我々はタッチしていて、とても勉強になりましたね。我々だけではどうしようもない事情もたくさんありますけれども。

ー建物だけでなく、造成してランドスケープもつくってしまうのはすごいですね。

中山

こんな大きなプロジェクトに関わらせてもらえるのは、駆け出しの僕たちにとって本当にありがたいことです。

いま、観光案内所と新しい商店街のデザインを流動商店で担当しています。都市と建築の両方の知見が必要なので、流動商店としてやりがいのある仕事です。完成するのは早くて3年後、あと4、5年は先でしょうか。これからが忙しくなってきます。

東尋坊のプロジェクト初期、2020年に現地で開催された音楽フェスティバルの様子(流動商店はフェスの企画と開催に携わった)

音楽フェスは日本海に沈む絶景の夕日を堪能するイベント「東尋坊SUNSET」に引き継がれ、毎年9月から10月にかけて開催されている

三文字

プロジェクトが始まってからかれこれ4、5年が経ちました。私はずっと現地に通いながらいろいろな調整やイベントの企画などもやってきたので、東尋坊の人たちとはすっかり顔見知りになりました。東京から通う人間の中では、私はいちばんあの商店街に詳しい人間かもしれません(笑)。

我々が最も大事にしてきたのは、地元との交渉だったり、あるいはどのような合意形成をつくっていくかというプロセスです。それこそが、都市デザインにとって最も大事な要素だと考えていて、デザインのプロセスとしては、そういう交渉ごとも仕事としてしっかりと存在しています。2022年から取り組んでいる、商店街のデザインガイドラインづくりも、設計そのものの仕事ではありませんが、ものすごく難しいデザインの仕事だと思いました。

中山

ただ、そういったプロセスは実績として発信しにくい。例えば、自分たちのホームページに「WORKS」というメニューをつくって内容をオープンにするといった露出はできないのです。現場との調整段階だったりしますし。その辺の発信方法はずっと悩んでいるところです。誰かに教えを乞いたいくらい(笑)。

仮にどのような案件が持ち込まれても、僕らは設計できます。でもそこには三文字がもっている都市の要素が絶対に入ってくるし、僕のエコロジー(環境)的な考えに基づく設計も入ってくる。そして豊田の強みである経営のサポートもやる。なんでもやる設計事務所、それが流動商店です。

二人の前に置かれている模型は東尋坊再整備事業で検討段階のもの

インタビューの前編はここまで。

流動商店という個性的な事務所名の由来、共同代表を務める三氏それぞれの専門領域と、各個の強みを複合的に活かしてきた仕事術などが明らかになった。インタビューの後編では、中山氏と三文字氏がそれぞれ建築家と都市デザイナーを目指したきっかけや、彼らが得意とするワークショップで重きを置いているポイントなどについて話を聞いていく。

流動工房にてインタビュー(2023年9月収録)

取材・文/遠藤直子

※2023年9月時点の情報です。最新の情報とは異なる場合がございます。

※本稿の写真:インタビュー風景を除き、すべて流動商店提供