ニューノーマルと呼ばれる昨今、人々のライフスタイルへの意識や、働き方などが大きく変容している。建築とその周辺領域に対して求められる職能もまた、変化が求められている。

さまざまな分野で活躍するクリエイターたちはどのように働き、経営者として事務所を切り盛りしているのか。

彼らの「仕事術」を読者それぞれの仕事にも置き換えて、考えるきっかけになればと考えている。

都市デザイナーの三文字昌也、建築家の中山陽介、料理人の豊田健の三氏が率いる事務所・流動商店へのインタビューの後編。

これまで、大小さまざまな既存建物の改修設計だけでなく、施工も手がけ、場づくりのためのワークショップも仕掛ける彼らは、設計事務所という表記ではあてはまらないユニットである。三つの職能は複合的に絡み合い、それが流動商店の

強みとなっている。

インタビューの前編では、流動商店という個性的な事務所名の由来にはじまり、三氏の専門領域などを確認。福井県東尋坊で進行中の大型再生事業について話を聞いた。後半では、彼らのバックボーンや、最新のプロジェクト、今後の展望に ついて話を聞いていく。そこからは、流動する空間づくりで大事にしていることなどが見えてきた。

都内にある事務所・流動工房でインタビューに応じる中山陽介氏(左)と三文字昌也氏(右) ※豊田健氏は海外渡航中で不在

高校生で建築家を目指した中山さん

ー中山さんが建築家になろうと思ったきっかけは何だったのですか。

中山 僕は東京工業大学の附属高校に通っていたのですが、塚本由晴さんが講義をしにきてくださっていた。そこで建築家ってかっこいいなと思い、志すようになりました。

ー高校生の時とは早いですね。でも、大学は東工大ではなく千葉工業大学に進学された。

中山 僕は高校のときサッカーばっかりしていて(笑)、付属でも上にいくのはけっこう難しい学校だったんです。それと、東工大の学風とは違うところで勉強したくなり、千葉工大を受験して、大学院では建築家の遠藤政樹先生に師事しました。それからしだいに環境と建築の関係性について関心をもつようになり・・・。

ー環境に興味をもったきっかけはなんだったのですか。

中山

二十歳くらいの頃に、ブルーノ・ラトゥール (Bruno Latour、1947-2022)というフランスの哲学者が書いた『虚構近代』を読んだのがきっかけですね。

ラトゥールが2016年に来日して、東京藝術大学でやった講演会を聴きに行ったら、そこで、千葉工業大学の今村創平先生に偶然会って、日本建築学会の小委員会でラトゥールのこととか議論しているから、興味があったら来てみないかと勧められまして。行ってみたら、主査が塚本さんでした。前の僕のボスの能作文徳さんと常山未央さんも参加していて、そこでいろいろな話を聞かせてもらいました。そこから自分でも勉強して、修士設計で下諏訪町の旧リハビリ施設をサイトに選び、そこで三文字と知り合い、今に至るという経緯になります。

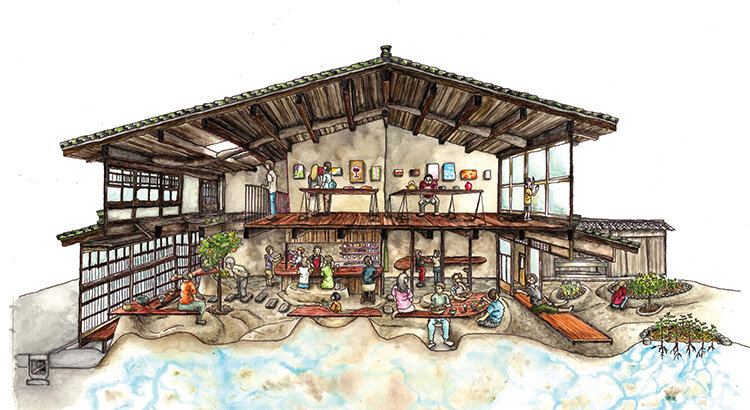

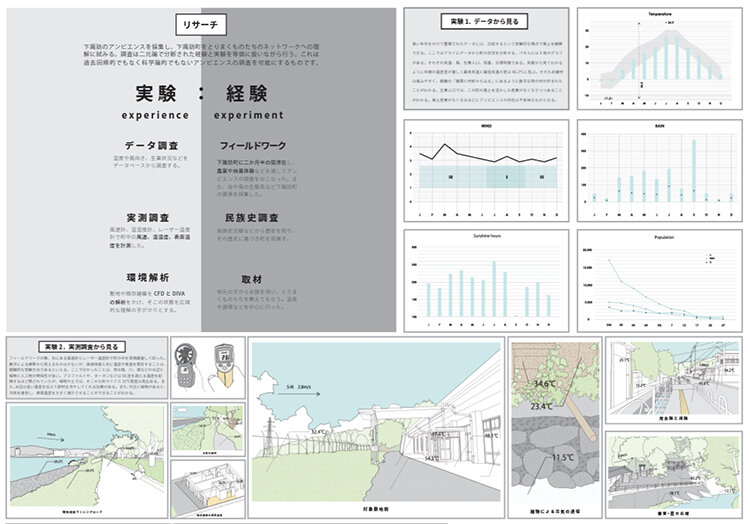

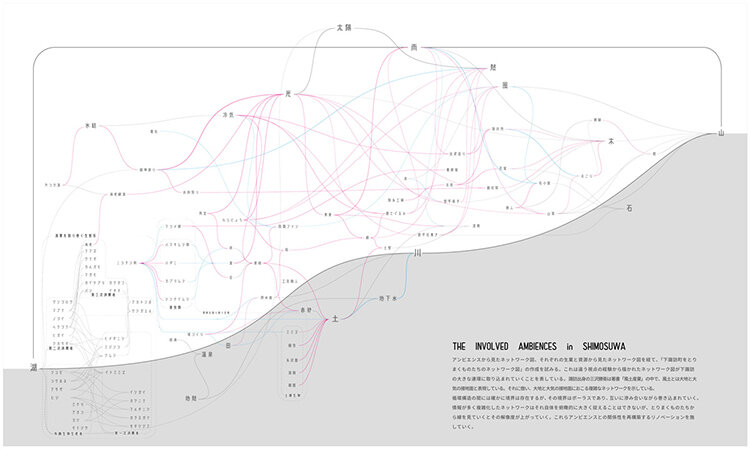

下諏訪町の旧リハビリ施設改修計画をつくる経験をまとめあげた、中山氏の修士設計作品「滲み会うアンビエンス」より

中山氏の修士設計作品「滲み会うアンビエンス」より

中山氏の修士設計作品「滲み会うアンビエンス」より

インタビューに応じる中山陽介氏

三文字さんが都市デザイナーを目指したきっかけ

ー三文字さんが都市デザインの道を志したきっかけは何だったのですか。

三文字 私はもともとグラフィック含めたデザインが好きで、デザインをやりたいなとは思ってました。旅行が好きで、都市にも興味がありました。

ーなぜそこで東大に?

三文字 どうしてでしょうねぇ。東大が魅力的だったのは、学部の1、2年生はみんな教養学部に入り、専門が分かれないこと。2年生の終わり頃になって何を専攻しようかと考える。ふつうは大学受験の18歳の時に自分が将来、何を専門でやっていこうかなんて考えられないじゃないですか。その点、高校生のときに建築家を目指している中山とは違うんだけど(笑)。 大学に入って、都市工学科を選んだものの、正直その時点では都市工学や都市デザインが何をやるのかちゃんとわかってなかったです。でも建築を専攻するよりも、なにかもっと大きなことをやれそうだという気がして、二十歳で何も考えてなかった僕は、いっそわからないほうに行こうと(笑)。

ー影響を受けた建築家、都市デザイナーはどなたかいますか。

三文字

私が尊敬する都市デザイナーでは、北沢猛さん(1953-2009)。横浜市役所の都市デザインチーム(後に都市デザイン室に改称・改組)に勤めていた方で、幼い頃から通っていた横浜のまちをつくりあげた方です。現場の第一線で仕事をされたあと、大学に戻り、教育者・研究者としても活躍された。かなり特異なキャリアを積まれている方で、私の恩師のさらに恩師という筋だったのですが、私は直接お目にかかる機会には恵まれませんでした。

その北沢さん曰く、都市デザインというのは、計画論やプロセス論として整理されるものではなく、空間デザインと社会システムの両者が必要なんだと。最終的に都市という大きな存在にどう寄与するかを考え続けていれば、それがアーバンデザイナーなんだと。私自身の目指す職能もそこにあると考えています。都市というスケールにどこまでしがみ付き続けて、建築などにどうやってそれをのせてやっていけるのか。

インタビューに応じる三文字昌也氏

ー前編でもうかがいましたが、三文字さんは大学を出てすぐに独立されたんですよね。

三文字

当時の流れに身を任せた感じでしたね。起業するぞ!などと強く思っていたわけではなく。

でも、実は学生のときからずっと思っているのですが、建築って、アトリエも含めて設計事務所がたくさんありますよね。でも、都市デザインや都市計画を学んだ学生が、卒業後に都市デザインに関わることができる職を得ようとしたとき、日本では大手の組織設計に就職するか、公務員になるか、ほぼこの二択になるのです。なので、都市デザインのアトリエがもっと増えればいいのにと思っていました。

その一方で、都市デザインの仕事はコンペティションやプロポーザルで決まって動いていく。ほぼ自治体が主催し、規模も大きいため、参加資格がとても厳しい。大学のポッと出の人間だけではとても参加できない。当たり前といえばそうなのですが。若手の都市デザイナーが組織の外でもっと活躍できる場がいいかたちで増えていけばと願っています。

流動商店が建築・インテリア系の媒体からのインタビューを単独で受けるのは今回が初。二人は「これまでの活動を振り返り、俯瞰した考えを伝えられる機会となりとなりました」と、インタビュー終了後の感想を語ってくれた。

ー依頼者へのプレゼンテーションは、三人でつくって三人で説明するのですか。

中山

いえ、依頼の内容によって、フロントマンを決めることがほとんどです。

それぞれのテイストになりますね。設計プロジェクトだと、風土や都市背景、市場などの文脈をそれぞれが読み解き、そのあとでかたちづくりに入ります。使う素材はどういうコンセプトのもとに、こういう素材はどうかとか。

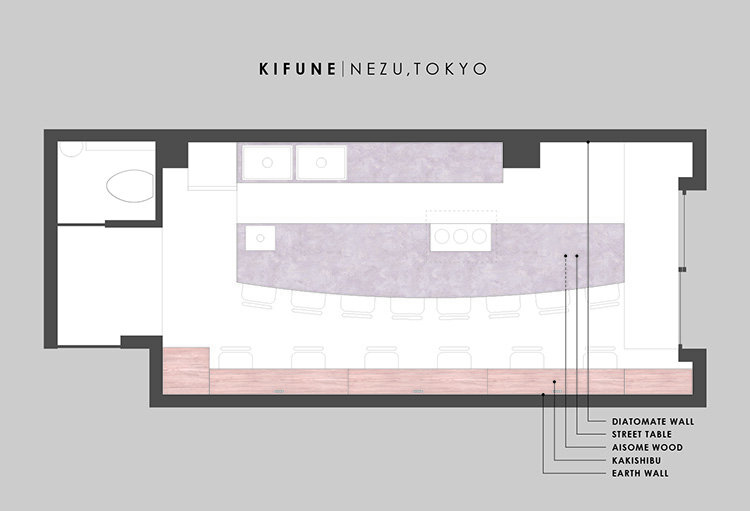

流動商店が設計・施工を担当した飲食店舗《薬膳割烹 気生根》(2022年)

中山

例えば、根津で割烹の店舗デザインを請け負った時には、東京野菜を用いて薬膳料理を出す店だったので、東京という風土があってないような土地でいかに江戸由来の風土を感じられる空間をつくるかを考えました。壁は、左官材のメーカーに頼んで東京の土と藁を混ぜて作ってもらったものを、ワークショップで塗る人を募集して、周辺住民の皆さんと一緒につくりました。

藍染町という地名にちなんで浮造り(うづくり)した東京の杉を、天然藍で着色してカウンターの幕板をつくったり、木製什器を柿渋塗装に蜜蝋で仕上げたりして、天然素材どうしの組み合わせを試みました。

《薬膳割烹 気生根》平面プラン

東京産の土と藁を使用した材で土壁を仕上げるワークショップの様子

《薬膳割烹 気生根》竣工後の内観