建築を中心とするクリエイターたちの「仕事術」についてインタビューするシリーズの第八回。今回は、建築家ユニット・トラフ建築設計事務所を禿 真哉氏とともに率いる鈴野浩一への単独インタビュー。前編では、建築家を目指した経緯から、トラフのデビュー作で代表作の1つとなった、ホテルクラスカの客室リノベーション(テンプレート イン クラスカ)のデザインついて話を聞いた。クラスカでの経験は、その後のトラフの設計思想に影響を与え、「インサイド・アウト」とも言い換えられる「小さな都市計画」という設計思想に発展していくことに。後編では、クラスカ以降のプロジェクトを通して、この考え方、トラフの「仕事術」を紐解いていきたい。

鈴野 浩一(すずの こういち)氏 プロフィール

1973年神奈川県横浜市生まれ。1996年東京理科大学工学部第一部建築学科卒業、1998年横浜国立大学大学院工学部建築学専攻修士課程修了後、1998~2001年シーラカンス K&Hに勤務。2002~2003年にオーストラリア・メルボルンにある設計事務所・Kerstin Thompson Architectsに勤務。帰国後の2004年に禿 真哉とともに株式会社トラフ建築設計事務所を設立、同氏と共同主宰。

建築の設計をはじめ、インテリア、展覧会の会場構成、プロダクトデザイン、空間インスタレーションやムービー制作への参加など活動は多岐に渡り、建築的な思考をベースに取り組んでいる。東京・目黒にあったHotel CLASKA(ホテル クラスカ)の客室リノベーション《テンプレート イン クラスカ》でデビュー。以降の主な作品に、2007年《NIKE 1LOVE》、2008年《港北の住宅》、《空気の器》などがある。2011年のミラノサローネにおけるキヤノンの展示ではWOWとともに展示デザインを担当し、《光の織機》がエリータデザインアワード最優秀賞を受賞。2013年にAesop(イソップ)の渋谷店のデザインを手掛けて以降、約20店舗を担当し、2024年9月に南青山店がオープン。

トラフとしての著作に、2011年『空気の器の本』、作品集『TORAFU ARCHITECTS 2004-2011 トラフ建築設計事務所のアイデアとプロセス』 (ともに美術出版社)、2012年絵本『トラフの小さな都市計画』 (平凡社)、2016年『トラフ建築設計事務所 インサイド・アウト』(TOTO出版)などがある。

続きを読む

「建築家の仕事術 鈴野浩一インタビュー」後編 INDEX

転機となったプロジェクトその2:NIKE 1Loveでの出会い

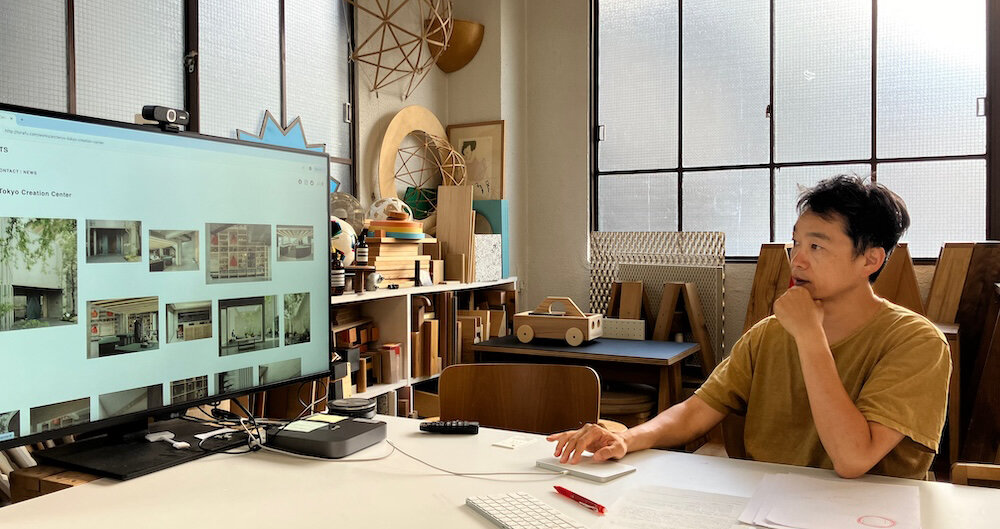

事務所のウェブサイトを見ながら、これまでのプロジェクトを振り返る鈴野氏(トラフ建築設計事務所にて撮影)

ーインタビューの前半でうかがった、デビュー作の《テンプレート イン クラスカ》では、小さなモノやインテリアでも、やりようによって、建築やその周辺のまち、都市にも影響を与える力を秘めていることがわかったとのこと。ほかにもそういった転機となるようなプロジェクトがあれば聞かせてください。

鈴野

毎回いろいろありますけれども、1つ挙げるとするなら、やはり2007年1月にPOP-UPとしてオープンした、ナイキの店舗《NIKE 1Love(ナイキ ワンラブ)》ですね。トラフのキャリアとして壁をひとつ超えることができた。

その最大の要因は何かというと、業者さん、人との出会いです。三保谷硝子店の三保谷さん、同社の施工を一手に引き受けているイシマルの職人さんたちとの出会いです。

NIKE 1Love(2007)撮影:阿野太一

ー三保谷硝子店さんは、倉俣史朗さんとの協働などがよく知られています。

鈴野

そうです。このプロジェクトは、ナイキが1年間限定で原宿に出したコンセプトショップで、2007年1月のオープンが決まっていました。

僕たちが提案したのは、シューズにはつま先と踵があり、なんとなく向きがあるので、並べるシューズ全てを同じ方向に置いて、回遊している感じにしたいというもの。とても厳しい工期と予算を考慮して、四角いガラスケースを店内にL字に配置してそれを表現しようとしたら、僕らのアイデアを聞いたナイキの担当者が、三保谷さんを知っているから、三保谷硝子店につくってもらおうと提案してくれたのです。

今でも強烈に覚えているのですが、僕らのやりたいことを先代の三保谷友彦さんと今の社長に説明したとき、先代が「うちに頼むんならこれくらいじゃないと」と言って、僕らの図面の上からマジックペンでぐりぐりぐりぐりーっと丸を描き込みました。四角じゃなくて、円筒状のガラスケースをつくればいいだろって。

ー強烈なエピソードですね(笑)。

鈴野 図面にそんな描き込みをされたら、建築家たるもの一言あって然るべきだったかもしれませんが(笑)、内心ではやりたいことだったので、先代の描き込みにのっかりました。年末進行の施工現場はものすごく大変でしたけど。

本編(後編)冒頭で触れたプロジェクト《NIKE 1Love》における当初のプランと、三保谷硝子店との協働後に変更されたプランについて説明する鈴野氏

NIKE 1Love 施工中の様子(2006) 撮影:阿野太一

NIKE 1Love(2007) 撮影:阿野太一

NIKE 1Love(2007) 撮影:阿野太一

鈴野 このナイキとのプロジェクトは、いまだに「見ましたよ」「覚えてますよ」と言ってくれる人がいて、トラフの初期の代表作となりました。そして、三保谷さんたちとの出会いもさることながら、難易度の高い彼らの仕事を一手に引き受けている、精度の高い施工技術をもったイシマルと出会えたのがとても大きかった。今でもトラフの施工はイシマルさんに依頼することが多いです。

ガリバーテーブル(2011) 撮影:吉次史成/トラフ建築設計事務所

東京ミッドタウン「DESIGN TOUCH Park」のためにトラフがデザイン(構造設計:オーノJAPAN)、施工をイシマルが担当して芝生広場に期間限定で設置された

「Landscape of 3M™ Fasara™ Glass Film」(2017) 撮影:押木良輔

トラフが会場構成、イシマルが施工した企画展示

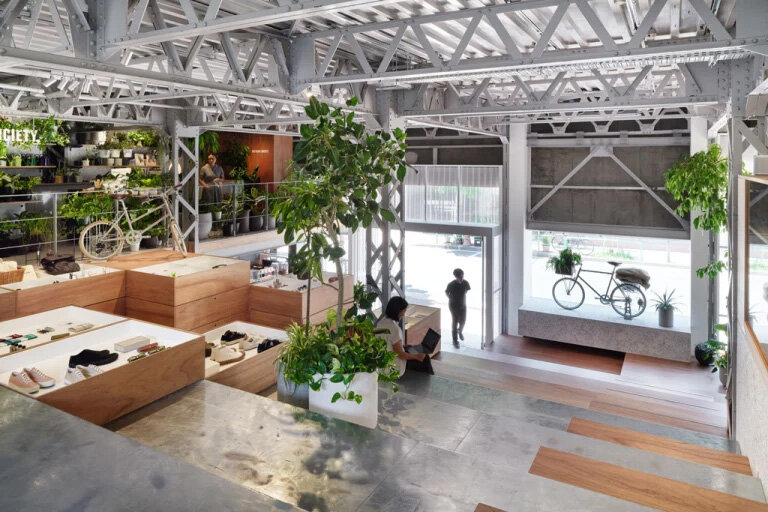

TOKYOBIKE TOKYO(2021) 撮影:阿野太一

築58年の鉄骨造の倉庫を店舗に改修したプロジェクト(施工:イシマル)

鈴野

同じ施工会社と長く仕事をすることでとりわけ良いのはコミュニケーションです。僕らがやりたいことを少ない情報で理解してくれる。誰が見ても設計者の意図が完璧に伝わる図面って、実は難易度が高いんですよ。

そしてイシマルさんが素晴らしいのは、施工する人、塗装する人、最後に現場を清掃する人まで、いつでも同じ人なんです。経験がストックされている。顔馴染みになった僕らも話しかけやすいし、そうやって次の仕事に繋がっていく。そういうつながりってとっても大事で、すっごくおもしろいです。

トラフが会場構成を担当した「俵万智 展 #たったひとつの「いいね」『サラダ記念日』から『未来のサイズ』まで」(2023-2024 福井県ふるさと文学館) 撮影:岩永照博

トラフが公園全体をデザインした、大阪北港マリーナ「PARK HULL」に設置されたベンチ(一部、2022)撮影:松尾悟史

リーガロイヤルホテル メインロビーのための絨毯のデザインを現場で検討中の鈴野氏(2019) 撮影:トラフ建築設計事務所

言葉で説明できないことこそ大事

ートラフさんがこれまでに手掛けてきたプロジェクトは、色づかいがポップで、カラフルというイメージがあります。ご自分たちではどのように分析していますか。

鈴野

うーん、ケースバイケースだと思います。色については、デビュー作のクラスカでも思いましたが、なぜこの色を使ったのか、言葉で説明することはとても難しい。でも、人の気持ちに与える影響はとても大きいじゃないですか。音楽やアートも同じで、どこがいいと言語化はなかなかできないけれども、なんか良いんだと人は思う。そういう文章にできないことこそ、建築空間では重要になってくるのではないでしょうか。マテリアルでも同じことが言えて、素材のことなんて大学では教えないし教えられない。大学だと色なんかスチレンボードの白い色のままで終わりですから。

今だからこそ、こんなふうに言葉にならないことが大事だよって言えますけれども、経験も裏付けもない学生の自分にはわからなかった。「うまく言えないけど、なんとなく」なんて講評会の場で口にしようものなら、論理的な先生がたから泣くまで責めたてられたと思います(笑)。

ココロデスク / ココロスツール(2012) 撮影:伊藤彰浩

≪空気の器≫(2010)撮影:冨田里美

2010年に発表された第一作